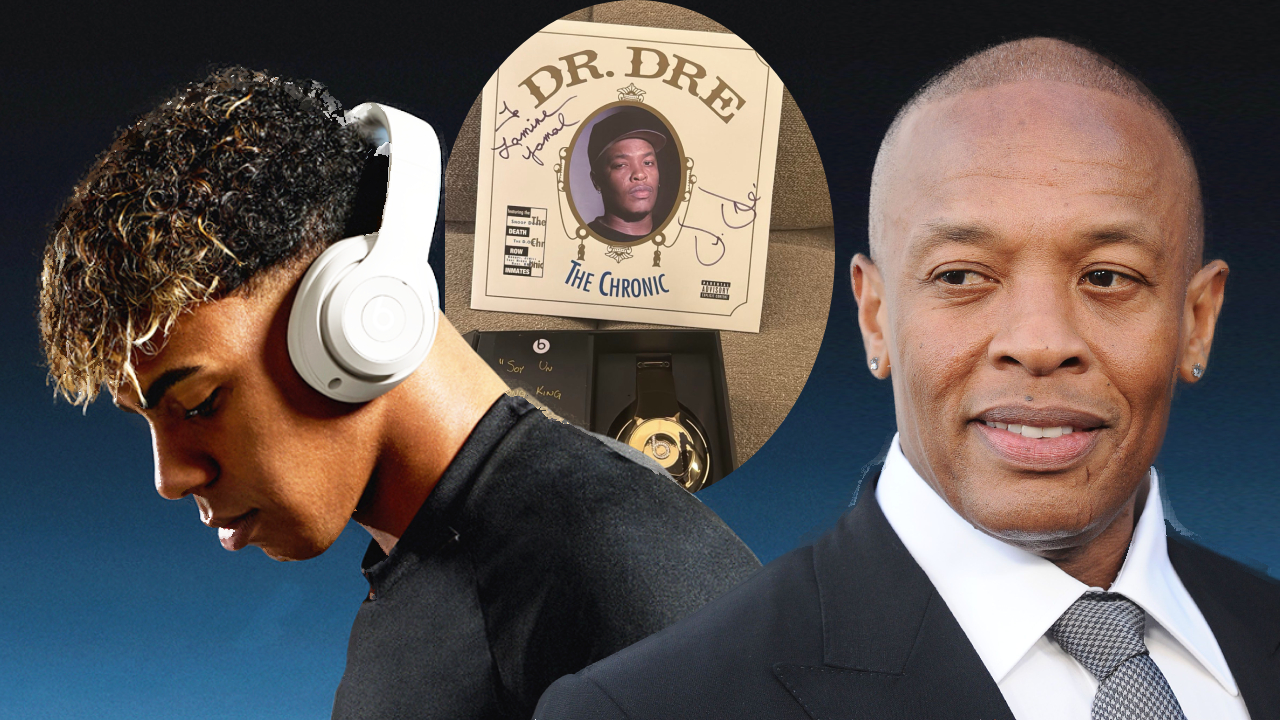

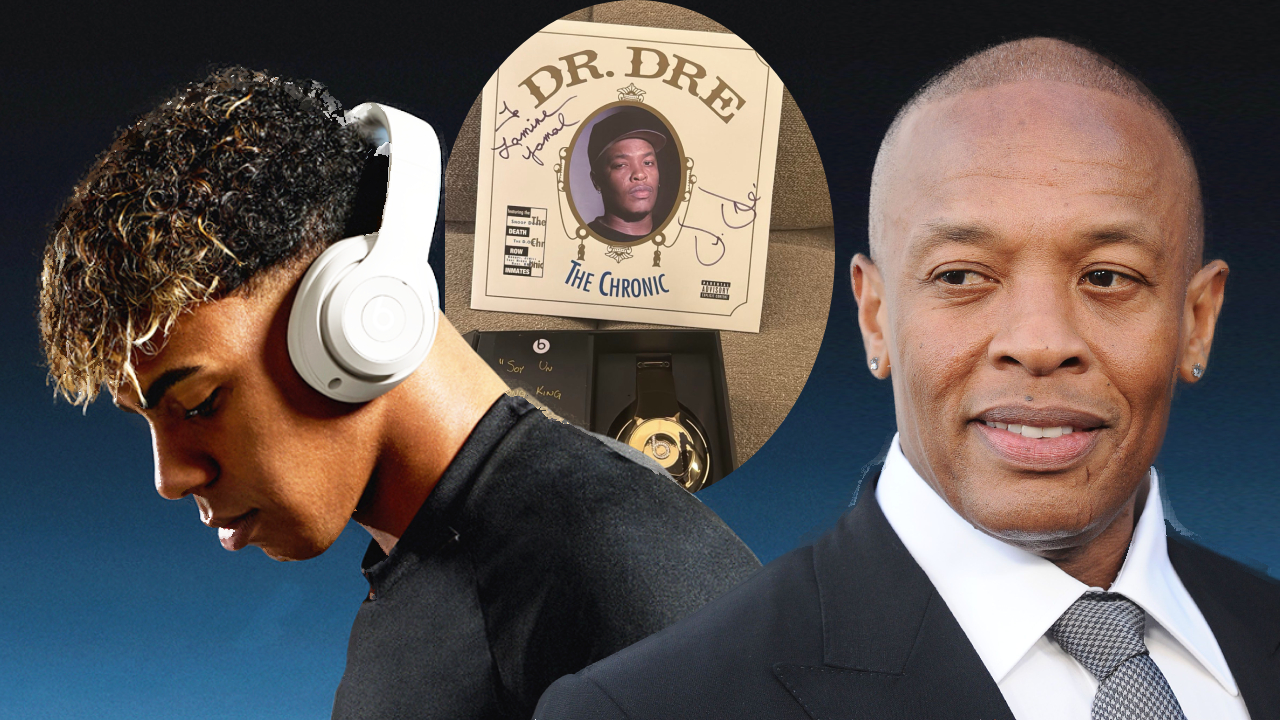

Lamine Yamal Receives Heavy Co-Sign from Dr. Dre

Barcelona and Spain rising star Lamine Yamal received a nod of respect from Dr. Dre this week — gold Beats and signed “The Chronic” vinyl. In the summer of 2024, Lamine revealed how important…

Barcelona and Spain rising star Lamine Yamal received a nod of respect from Dr. Dre this week — gold Beats and signed “The Chronic” vinyl. In the summer of 2024, Lamine revealed how important…

Eminem’s emotionally charged single “The Way I Am” has now passed 500 million streams on Spotify, marking another major milestone for one of his most powerful tracks. Marshall wrote, produced, and performed on the…